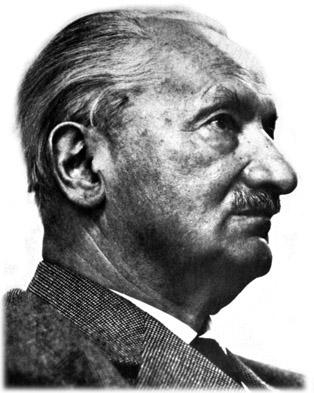

МАРТИН ХАЙДЕГГЕР

ПАРМЕНИД

Перевод с немецкого А.П. Шурбелева

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

Подготовительное размышление об имени и слове αληθεια и его противосуществе. Два указания, получаемые при переводе этого слова

§ 1. Богиня «Истина». Парменид, I, 22—32

a) Обычная осведомленность и существенное знание. Отказ от привычного смысла «дидактической поэмы», совершаемый через внимание призыву начала

Повторение

1) Исток и начало. Обычное мышление и мышление, начатое началом. Отступление перед бытием. Текстовая малость простого (das Einfache). О «переводе»

b) Два указания в переводе слова ἀλήθεια. Спорное несокрытости. Предварительное разъяснение существа ἀλήθεια и сокрытости. Пере-вод и пере-вод

Повторение

2) Вопрос об имени богини и его переводе. Существо истины первых двух указаний, противоположное сокрытости. Не-сокрытость и не-сокрытость

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Третье указание, даваемое «несокрытостью» как переводом слова ἀλήθεια: бытийно-историческая сфера противоположности ἀλήθεια и λήθη

§ 2. Первое размышление об изменении сущности истины и о ее противосущности

а) Спорное в не-сокрытости. Третье указание: внутреннее борение, совершающееся в истине. Отголосок ἀλήθεια в «субъективности». Гегель и Шеллинг. О противоположности сокрытости и несокрытости, ложности и истины

b) Вопрос о сущности, противоположной сущности ἀληθές. Отсутствие слова ληθές и наличие слова ψεΰδος. Прикровенность основных значений. Антоним λαθόν и по-гречески осмысленное λανθάνομαι. Забвение, постигнутое в ракурсе сокрытия. Гомер, «Илиада», XVIII, 46; X, 22. «Одиссея», VIII, 93

Повторение

Τò ψεΰδος как противоположность άληθές. Корневое родство между ἀλήθεια и λανθάνω. Ссылка на «Одиссею» Гомера (VIII, 93). Ускользание забвения

§ 3. Об изменении ἀλήθεια и изменении противоположной ей сущности (veritas, certitudo, rectitudo, iustitia, истина, справедливость — λήθη, ψεΰδος, falsum, неправильность, ложность)

а) Различные значения слов ψεΰδος и «ложный». Скрывающе-раскрывающая сущностная сфера антонима ψεΰδος. «Илиада» (В 348 и след). За-ставляющее скрывание: основное значение слова ψεΰδος. Τò άψευδές (раз-утаивающее) и άληθές. «Теогония» Гесиода. Двусмысленность термина άληθές

Повторение

1) Так называемый «правильный» перевод слова ψεΰδος словом «ложный». Смысловая многозначность «ложного» и ψεΰδος. За-ставление и утаивание, свойственные ψεΰδος в сущностной сфере раскрытия и снятия покрова. Гомер и Гесиод

b) Ненемецкое слово «ложный» (falsch). Falsum, fallo, σφάλλω. Преобладание римского «приведения-к-падению» (Zu-Fall-bringen) в романизации эллинства, осуществляемой через imperium (повеление) как сущностную основу iustumʼa. Пере-вод ψεΰδος в римско-имперскую сферу приведения-к-падению. Собственно бытийное событие в истории: наступление романизации в греко-римской области истории и новоевропейское восприятие эллинства «римскими» глазами

Повторение

2) Повторное размышление о сущности «ложного», а также утаивания и раз-утаивания, характерных для ψεΰδος. Господство по-римски имперского «высшего повеления» и масштаб различия между ψεΰδος и falsum

c) Имперское в форме куриального, свойственного курии. Взаимосвязь слов «verum» и «истинное». Ненемецкое значение «истинного» через римско-христианское «verum». Verum: незыблемо правильное как антоним слову falsum. Verum и a-pertum; λαθόν и его противоположность слову άληθές

d) Изменение сущности ἀλήθεια, начавшееся с Платона. Усвоение «репрезентативной» функции ἀλήθεια через όμοίωσις (как правильности (rectitudo), характерной для ratio), совершившееся в veritas. Rectitudo (iustitia) церковной догматики и iustificatio евангелической теологии. Certum и «usus rectus» (Декарт). Кант. Замыкание круга сущностной истории истины в превращении veritas в «справедливость» (Ницше). Заключение греческой ἀλήθεια в романский бастион под названием veritas, rectitudo и iustitia

Повторение

3) История наделения бытием: повторное осмысление истории сущностного изменения истины. «Балансы» историографии (Буркхардт, Ницше, Шпенглер). «Толкование» истории в Новое время

4) Событие перехода сущности не-истины из греческого ψεΰδος в римское falsum. Завершение изменения veritas в certitudo, совершившееся в XIX в. Самообеспечение самодостоверности (Ницше, Фихте, Гегель)

§ 4. Многообразие противоположностей сущностной структуре несокрытости

a) Сущностное богатство сокрытости. Способы сокрытия: άπάτη, (μέθοδος), κεύθω, κρύπτω, καλύπτω. Гомер: «Илиада», XX, 118; «Одиссея», VI, 303; III, 16; «Илиада», XXIII, 244. Раскрытие мифа и вопрос о природе греческих богов

b) Взаимосвязь греческого μΰθος и греческого божества. Земля, день, ночь и смерть в их отношении к несокрытости. Потаенное (das Geheime) как один из способов сокрытия. Другая противосущность истине, не имеющая в себе негативности, свойственной ложности и за-ставлению

Повторение

Дополнительные пояснения: «путь» прибывающего мыслителя в «дидактической поэме» Парменида. Взаимосвязь между сущностью богини и путями, ведущими к ее дому и из него. Окольный и ложный путь. Вопрос об иной противосущности раскрытию. Сущность раскрытия и сокрытия, приходящая в слово и сказание. Утрата слова как сохранения отнесенности бытия к человеку. Римское переистолкование фразы τò ζῷον λόγον ἒχον в «animal» rationale. Кант, Ницше, Шпенглер. Μΰθος, ἒπος, λόγος

§ 5. Противоположность άληθές: λαθόν, λαθές.

Событие изменения ускользающего и отъемлющего сокрытия и человеческое забывание

a) Царствование сокрытия в λανθάνεσθαι. Сокрытие забывающего в забытом: забытие. Гесиод, «Теогония», V. 226 и след. Λήθη и сокрытая сущность Эриды (Ссоры), дочери Ночи. Пиндар

b) Благоговейная приязнь в VII Олимпийской оде Пиндара (VII, 48-49; 43 и след.) и у Софокла («Эдип в Колоне», 1267). Άρετή (разрешительность) как раскрытость человека, определенная из ἀλήθεια и αίδώς

Повторение

1) Три наименования сущностной истории Запада. Ссылка на «Бытие и время». Существенное мышление. Гельдерлин, Пиндар. Начало сущностной отнесенности бытия к человеку в слове и сказании. По-гречески понимаемая сущность человека. Гесиод

с) Πράγμα: рукодействие (Handlung). Слово как сущностная сфера действия человеческой руки. Рукопись и машинопись. Ὀρθός и rectum. Сущностное рукодействие и путь к несокрытому. Забытие как сокрытие. Уход человека «прочь» от несокрытости и слово никак не обозначенного облака. Помрачение. Ускользание λήθη. Еще раз о Пиндаре. Гесиод

Повторение

2) Взаимосвязь бытия, слова, чтения, руки и письма. Вторжение пишущей машинки в сферу слова и рукописи. Техника как следствие изменившегося отношения бытия к человеку. Большевизм как мир, изначально полностью технически организованный. Мышление и поэзия греков в ἀλήθεια и λήθη

§ 6. Последнее сказание эллинства о сокрытой противосущности ἀλήθεια, то есть о λήθη (I): заключительный миф Платоновой «Политейи». Миф о сущности «полис». Разъяснение сущности демонического. Сущность греческого божества в свете ἀλήθεια. «Взор» не-привычного

а) Πόλις как полюс определяемого из ἀλήθεια присутствия сущего. Софокл. Отражение самопротивоборствующей сущности ἀλήθεια в противосущности πόλις, а именно в ἄπολις. Буркхардт

b) Подготовка к вынужденному проходу через замечания к Платонову диалогу о λήθη и πόλις. Лад: Δίκη. Смертоносный ход пребывания в полисе и присутствование сущего после смерти. Христианский платонизм. Гегель

Повторение

1) Политейя: τόπος сущности πόλις. Сущностно неполитическое, характерное для политейи полиса. Полюс совершающегося в πέλειν. Невозможность толкования «полиса» в ракурсе «государства», δίκη и iustitia. Смерть: переход от «здесь» к «там». Платонизм

c) Вопрос о «здесь» и «там». Политейя, X, 614 b 2 и непроясненность указания на миф

d) Ψυχή: основа отнесенности к сущему. Знание мыслителей о Daimonia. Аристотель и Гегель. Δαιμόνιον: бытийное врастание не-привычного в привычное. Δαιμόνες: отсылающие в привычное и указующие на него

e) Видение (θεάω), предоставляющее вид бытия. Вид бытия (είδος). Греческий бог (δαίμων), в видении предоставляющий себя несокрытости. Не-привычное как взирающее в привычное. Появление непривычного в видении человека

Повторение

2) «Недемоническая» природа «демонов» (δαίμονες). Раскрывающее восхождение бытия: самопрояснение. Видение (внятие) изначального способа восхождения в просвет. Промежуточное положение животного (Ницше, Шпенглер). Человек как у-виденный. Θέα и θεά — одно и то же слово. Сорок восьмой фрагмент Гераклита. Недостаточные объяснения сущности греческого божества. Зримый «вид» как решающее в появлении не-привычного в привычном. Не-привычное, предъявляющее себя в привычном, и покоящееся в бытии отношение к божеству

f) Различие между греческими богами и христианским Богом. Именование бытия в его взирании-в (Herein-blicken) через слово и миф как способ отношения к появляющемуся бытию. Человек как бого-сказитель (Gott-sager). «Закат» культур (Ницше, Шпенглер). Основная черта забвения бытия: а-теизм

g) Божественное, дающее себя в несокрытое. Daimonion: «видящийся» взор в безмолвствующем вбирании в принадлежность к бытию. Сфера раскрытия слова. «Соответствие» божественного и сказываемого (τò θείον и ό μΰθος). Воплощение-в-произведении (искусство) несокрытости и посредничество слова и мифа. Εύδαιμονία и δαιμόνιος τόπος

§ 7. Последнее сказание эллинства о сокрытой противосущности ἀλήθεια, то есть о λήθη (II). Заключительный миф Платоновой «Политейи». Равнина λήθη

а) Местность не-привычного: поле сокрытия, влекущего в забвение. Исключительность пребывания не-привычного в Лете. Взор ее пустоты и ничто лишения. Вода из реки под названием «Избавляющая от забот», не могущая удерживаться ни в каком сосуде. Спасение несокрытого в подлинно мыслящем мышлении и мера пития мыслителя

Повторение

1) Равнина и Лета. Божественное у греков: не-привычное в привычном. Θείον в изначальных ἀλήθεια и λήθη. Ἀλήθεια и θεά (Парменид)

b) Мера влекущего в забвение сокрытия несокрытости. Ἰδέα Платона и утверждение анамнесиса (как и забывания) в несокрытости. Λήθη: πεδίον. Начало обеих поэм Гомера и речение Парменида. Незабвенность, которую обретает ἀλήθεια через влечение в забвение, характерное для λήθη. Господство технической процедуры над опытом, начавшееся с Платона (τέχνη). Отрывок из «Илиады» (XXIII, 358-361)

Повторение

2) Происхождение человека из не-привычной местности влекущего в забвение сокрытия. Начало изменения основной позиции человека. Единовластие ἀλήθεια и μέμνημαι. Отрывок из «Илиады» Гомера (XXIII, 358-361)

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Четвертый аспект в переводе αληθεια как «несокрытости». Открытое и свободное просвета бытия. Богиня «Истина»

§ 8. Более полное значение рас-крытия. Переход к субъективности. Четвертое указание: открытое (das Offene), свободное (das Freie). Событие ἀλήθεια в западном мире. Беспочвенность открытого. Отчуждение человека

a) Подготовка к четвертому указанию. О прежнем недостаточном переводе ἀλήθεια словом «несокрытость». Двойственность слова «рас-крытие» и его более полное значение. Внутреннее противоборство в изначальной ἀλήθεια. Близость и начало. Гомер. Двойственность явления: чистое восхождение (das Aufgehen) и встреча. «Яйность». Кант, Декарт, Гердер, Ницше. Первенствующее значение самости со времен Платона и Аристотеля (Περί Ψυχής 8, 431; Μετ. α 1)

b) Четвертое указание: открытое (das Offene) как сущностное начало несокрытости. Ссылка на «Бытие и время» и Софокла («Аякс», V, 646-647). Время как являющее и скрывающее. Гельдерлин. Время как «фактор» в Новое время. Бытийствование открытости в несокрытости. «Отождествление» открытости и свободы. Ἀλήθεια как открытое просвета

c) Свет и видение. «Естественное» разъяснение света: греки как «люди глаза» и раскрывающийся вид. Видящее внятие. Ἀλήθεια: событие в вечерней области, скрывающей утро. Θεάν-όράν и теория

d) Открытое в начале размышления над словом ἀλήθεια. Существенное мышление: прыжок в бытие. Несокрытое сущее в сокрытости без-основного (das Boden-lose), свойственного открытому (свободному) бытия. Сокрытие решения о наделении несокрытостью в скрывающем открытом по отношению к человеку. Полномочие усматривать открытое, получаемое через наделение человека бытием: историческое начало. Отчуждение человека от открытого

е) Открытое в форме беспрепятственного продвижения сущего. Открытое: свободное (das Freie) просвета. «Открытое» «твари» в Восьмой Дуинской элегии Рильке. Шопенгауэр и Ницше. Исключение животного из борьбы несокрытости с сокрытостью. Воз-бужденное живого (das Lebendige)

§ 9. Θεά — Ἀλήθεια. Взирание бытия в им же проясненное открытое (das Offene). Направление отсылки на сказанное Парменидом: путь мыслителя к дому богини Ἀλήθεια и путь его мысли к началу. Сказывание начала западноевропейского сказания

Приложение

Послесловие немецкого издателя

Послесловие переводчика

ВВЕДЕНИЕ

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ ОБ ИМЕНИ И СЛОВЕ ΑΛΗΘΕΙΑ И ЕГО ПРОТИВОСУЩЕСТВЕ.

ДВА УКАЗАНИЯ, ПОЛУЧАЕМЫЕ ПРИ ПЕРЕВОДЕ ЭТОГО СЛОВА

§ 1. Богиня «Истина». Парменид, I, 22-32

а) Обычная осведомленность и существенное знание.

Отказ от привычного смысла «дидактической поэмы»,

совершаемый через внимание призыву начала

Παρμενίδης καί Ἡράκλειτος, Парменид и Гераклит — современники, жившие в период между 540 и 460 гг. Таковы имена двух мыслителей, которые в неповторимой взаимопринадлежности мыслят истинное (das Wahre), стоя у истоков западноевропейского мышления. Мыслить истинное значит постигать его в его существе и, имея опыт такого сущностного постижения, знать истину истинного.

Западноевропейское мышление насчитывает две с половиной тысячи лет. То, что помыслено в мышлении обоих мыслителей, ни разу не затрагивается годами и веками. Однако эта незатронутость всепожирающим временем сохраняет силу вовсе не потому, что помысленное обоими мыслителями — с тех пор как они его помыслили — сохраняется в самом себе в качестве так называемого «вечного» в некоем вневременном месте. Напротив, помысленное в этом мышлении как раз и есть собственно историческое (das Geschichtliche), что предшествует всей последующей истории, то есть шествует впереди нее. Такое предваряющее и определяющее всю историю мы называем изначальным (das Anfängliche). Поскольку оно не остается в прошлом, а предлежит будущему, изначальное снова и снова дарует себя той или иной эпохе.

Начало есть то, что в сущностной истории приходит последним. Правда, для мышления, которое знает только форму счета, тезис «начало есть последнее» остается бессмыслицей. Конечно, сперва, в исходном виде начало является в своеобразном прикровении. Отсюда та странность, что изначальное легко считается чем-то несовершенным, незаконченным, грубым. Его также называют «примитивным», и потому возникает мнение, что мыслители, существовавшие до Платона и Аристотеля, — это «примитивные мыслители». Правда, не каждый мыслитель, стоящий у истоков западноевропейского мышления, непременно является изначальным. Первым таким мыслителем был Анаксимандр.

Двумя другими, вместе с Анаксимандром составившими тройку единственных, являются Парменид и Гераклит. В сравнении с прочими западными мыслителями мы называем этих троих первоначальными, что кажется произвольным. По существу, мы не располагаем никакими аргументами, достаточными для того, чтобы напрямую обосновать данную характеристику. Для такого обоснования прежде необходимо установить подлинную связь с ними, что мы и попытаемся сделать в этом лекционном курсе.

В ходе западноевропейской истории все последующее мышление не только во времени отдаляется от своего истока — прежде всего оно отдаляется от своего начала в том, чтó именно мыслится. Последующие поколения все больше и больше отчуждаются от раннего мышления. В конце концов, отстояние становится таким большим, что возникает сомнение, способна ли вообще позднейшая эпоха снова помыслить самые ранние мысли. К этому сомнению прибавляется и другое, а именно мысль о том, что если бы такое начинание и удалось, оно все равно бы, наверное, не принесло никакой пользы. К чему бродить в поисках почти затерявшихся следов давно миновавшего мышления? Сомнения в возможности осуществления такой попытки и в пользе данного начинания особенно подкрепляются тем, что оно дошло до нас только в отрывках. Отсюда становится ясно, почему взгляды ученых на раннюю греческую «философию» так разнятся между собой, а за правильность понимания этих философских мыслей вообще нельзя ручаться.

Таким образом, решение сегодня разобраться в мышлении Парменида и Гераклита сопряжено с разнообразными сомнениями и опасениями. Мы оставляем их в силе и не торопимся как-то по-особому их отринуть. Даже если бы мы и решились развеять эти опасения, нам пришлось бы прежде всего сделать самое необходимое, а именно начать мыслить то, что мыслили оба названные мыслителя. Мы не можем избежать единственного: нам прежде всего необходимо прислушаться к тому, что они говорили. Быть может, проявив достаточную внимательность и выдержку мысли, мы убедимся, что упомянутые сомнения беспочвенны.

Сказанное Парменидом дошло до нас в виде стихов и стихотворных отрывков. Оно предстает перед нами как «поэма», но поскольку в нем содержится «философское учение», принято говорить о «дидактической поэме» Парменида. Такая характеристика его мыслящего сказывания является следствием того затруднительного положения, в котором мы оказываемся. Мы знаем стихотворения и поэмы. Знаем философские трактаты. Сразу видно, что в стихах Парменида вряд ли можно отыскать что-либо собственно «поэтическое», но в них, напротив, очень много того, что называют «абстрактным». Потому кажется, что, имея дело с таким мыслящим высказыванием, лучше всего учесть оба момента, т. е. стихотворную форму и «абстрактное содержание», и назвать имеющееся «дидактической поэмой».

Но, быть может, речь не идет о «поэме» в смысле «поэзии», равно как нельзя говорить и об «учении». К какому жанру можно отнести сказанное Парменидом и как назвать помысленное в этом сказанном, наверное, станет ясно только в том случае, если сначала мы уясним, что же здесь мыслится и что должно найти выражение в слове. Здесь слово произносится неповторимым образом, и неповторимо совершается речение. Поэтому в дальнейшем изначальное слово Анаксимандра, Парменида и Гераклита мы будем называть речением этих мыслителей. Под «речением» подразумевается целое (das Ganze) их сказывания, а не только отдельные тезисы и выражения. Тем не менее, отдавая дань традиции, мы пока говорим и о «дидактической поэме» Парменида.

(Поскольку специальное издание текста уже давно разошлось, я попросил скопировать и размножить его. Копия сделана таким образом, чтобы слушатели этого курса могли по ходу следования часов вписывать на противоположную страницу соответствующую часть перевода).

Для того чтобы узнать, что помыслено и сказано в словах Парменида, мы выбираем самый надежный путь. Мы следуем тексту. Прилагаемый перевод уже содержит какое-то его истолкование. Оно, конечно же, требует пояснения, однако ни перевод, ни его пояснение не будут иметь веса до тех пор, пока помысленное Парменидом само не обратится к нам. Прежде всего надо прислушаться к обращению, исходящему из мыслящего слова. Только так, т. е. внимая обращенному к нам, мы постигаем речение. Чему именно внимает человек, как именно он внимает тому, чему внимает, насколько он исконен и постоянен в своем внимании — всем этим и определяется мера того достоинства, которым наделяет человека история.

Мышление есть внимание сущностному. В этом внимании заключается глубинное по своей сути, существенное знание. То, что обычно называют «знанием», есть не что иное, как осведомленность в каком-либо деле и его обстоятельствах. Благодаря таким сведениям мы «овладеваем» вещами. Овладевающее «знание» относится к тому или иному сущему, к его устроению и использованию. Такое «знание» захватывает сущее, «господствует» над ним и в силу этого как бы превосходит и постоянно опережает его. Совсем другое — существенное знание. Оно обращено к тому, что есть сущее в своей основе, то есть к бытию. Такое «знание» не овладевает своим знаемым, но само затрагивается им. Всякая «наука», например, и все прочее, похожее на нее, есть основанное на информации овладение сущим, горделивое возвышение над ним, опережение его, а порой — и напористое подавление. Все это совершается по способу опредмечивания (Vergegenständ-lichung). Что касается существенного знания, чуткого внимания бытию, то оно, напротив, есть отступление перед ним. Совершая такое отступление, мы видим и улавливаем существенно больше, а точнее говоря — совершенно иное в сравнении с тем, что открывается нам в примечательном наступлении новоевропейской науки, которое всегда есть не что иное, как технически оснащенная атака на сущее и вторжение в него, осуществляемое ради достижения действенного, «созидающего», деятельного и делового «ориентирования». Мыслящее вслушивающееся бдение, напротив, представляет собой внимание призыву, который исходит не от каких-то единичных фактов и процессов действительного и затрагивает человека не в его лежащих на поверхности повседневных начинаниях. Только тогда, когда в слове Парменида к нам обращается бытие, а не нечто предметное из всего многообразия сущего, знание его «тезисов» оправдано. Без такого прислушивания к этому обращению все наше старательное разъяснение природы такого мышления ничего не даст. Последовательность, в которой мы разъясняем те или иные отрывки, определяется истолкованием ведущей мысли, которое мы кладем в основу частных разъяснений, но которое, правда, само очерчивается лишь постепенно.

Отдельные фрагменты Парменидова текста пронумерованы римскими цифрами. Пусть это покажется произвольным, но мы начнем с рассмотрения I фрагмента, а именно со стихов 22—32.

22 И богиня приняла меня благосклонно, взяла десницей

Десницу и, обратившись ко мне, сказала так:

«О Курос (Юноша), спутник бессмертных возниц,

25 На конях, которые тебя несут, прибывший в наш дом,

Привет тебе! Ибо отнюдь не злая Участь (Мойра) вела тебя пойти

По этому пути — воистину он запределен тропе человеков —

Но Закон (Фемида) и Правда (Дикэ). Ты должен узнать все:

Как непогрешимое сердце легко убеждающей Истины,

30 Так и мнения смертных, в которых нет непреложной достоверности.

Но все-таки ты узнаешь и их тоже: как о кажущихся вещах

32 Надо говорить правдоподобно, обсуждая их все в совокупности.

Итак, мыслитель Парменид рассказывает о богине, которая приветствует его, когда он прибывает к ее дому. Вслед за приветствием, самобытный характер которого разъясняет сама богиня, начинается возвещение о тех открытиях, которые с ее помощью ему предстоит сделать на своем пути. Таким образом, все, что мыслитель говорит в следующих отрывках своей «дидактической поэмы», принадлежит этой богине. Если мы сразу обратим внимание на эту особенность и хорошенько ее запомним, нам впредь надо будет постепенно осознавать, что когда мыслитель говорит, он облекает в слова то, что хочет сказать она.

Но кто она? Ответ, который мы предвосхищаем, дает только вся «поэма» в целом. Эта богиня есть богиня «Истина». Она сама — «Истина» — и есть богиня. Исходя из этого, мы не говорим о богине «какой-то» истины. Мы не делаем этого, потому что в противном случае возникает впечатление, будто речь идет о какой-то богине, защите и благословению, которой «истина» лишь вверена. Если бы дело обстояло именно так, тогда мы, с одной стороны, имели бы «богиню», а с другой — «истину», находящуюся под ее божественным покровительством, и потому данную ситуацию можно было бы разъяснить в контексте уже известных соответствий. Мы знаем, например, что греки почитают Артемиду как богиню зверей и охоты. Охота и звери — это не сама богиня Артемида, а только то, что ей посвящено и находится под ее покровительством. Но когда Парменид называет богиню «истиной», тогда сама истина постигается как богиня. Это удивляет нас, ибо редко случается, чтобы какой-нибудь мыслитель влагал свои мысли в уста божественного существа. Отличительная черта мыслителей, которых позднее, со времен Платона, станут звать «философами», заключается в том, что свои мысли они черпали из самих себя. Ведь мыслители потому и называются «мыслителями», что они, как принято полагать, мыслят «из себя» и в этом мышлении ставят самих себя на карту. Мыслитель сам ставит вопросы и сам на них отвечает. Мыслители не возвещают какие-либо «откровения» бога. Они не сообщают о наущениях богини. Они говорят о своих собственных прозрениях. Что же в таком случае делает богиня в этой «дидактической поэме», с неповторимой ясностью и строгостью выражающей мысли мыслителя? Ведь даже если сказанное Парменидом по какой-то еще неведомой нам причине вполне обоснованно связано с богиней «Истиной», мы все-таки не видим здесь ее божественного образа, как это обычно бывает в греческой мифологии. Афина, Афродита, Артемида, Деметра появляются как вполне определенные «божественные персонажи». Что касается богини «Истины», то она, напротив, достаточно «абстрактна». Можно было бы даже предположить, что здесь речь идет не о каком-то «мифическом опыте» этой богини, а о том, что мыслитель по собственному почину «персонифицирует» общее понятие «истины», превращая его в некий божественный образ. «Гипостазирование» общих понятий и превращение их в образы богов встречается довольно часто, особенно в поздней античности.

Быть может, мыслитель Парменид, осуществляя нечто подобное, хочет сделать более красочными свои мысли, которые обычно слишком «отвлеченны»? Если к тому же мы вспомним, что, как принято считать, в момент зарождения западноевропейского мышления у греков происходит освобождение «логоса» (разума) от «мифа», тогда картина станет совсем ясной: просто в первых «примитивных» попытках утвердиться в таком мышлении мы еще имеем дело с остатками «мифических» представлений. Если это действительно так, тогда легко объяснить появление богини в «философской поэме» и прийти к выводу, что упоминание о ней, да и ее саму, теперь можно просто позабыть, поскольку это не что иное, как поэтическое и псевдо-мифическое приукрашивание — на самом же деле нам надо просто познакомиться с «философской системой» этого мыслителя.

Однако такая точка зрения, кратко здесь упомянутая и часто встречающаяся в различных статьях, — не что иное, как заблуждение. Если бы она выдавала только горделивое самомнение успевших народиться поколений, которые, как известно, всегда лучше знают, как было на самом деле, то тогда причина ее появления была бы понятной (обычный метод историографического сравнения, занятый бухгалтерским подсчетом того, что было раньше и что есть теперь), и мы могли бы просто оставить в стороне подобные разъяснения. Однако все дело в том, что в них просматривается образ мыслей, за два тысячелетия успевший упрочиться на Западе и в каком-то отношении даже являющийся следствием, правда, сбивающим с толку, того мышления, которое находит свое выражение в «поэме» Парменида. Мы сами движемся в этом давно укоренившемся способе мышления и потому считаем его «естественным».

Но если предположить, что Парменид и Гераклит мыслили совершенно по-другому, тогда придется отказаться от устоявшегося мнения, причем этот отказ не будет иметь ничего общего с простым опровержением ошибочных ученых толкований этой мысли. Отказ от устоявшегося затрагивает нас самих — все решительнее и необычнее. Только на первый взгляд он воспринимается как некая «негативная» установка. На самом же деле в нем совершается первый шаг на пути нашего прислушивания к призыву начала, которое, несмотря на его историографически представленную временную удаленность, на самом деле даже ближе, чем то, что мы привыкли воспринимать как самое близкое.

ПОВТОРЕНИЕ

1) Исток и начало. Обычное мышление

и мышление, начатое началом.

Отступление перед бытием.

Текстовая малость простого (das Einfache).

О «переводе»

Итак, мы стремимся отыскать путь к мышлению обоих мыслителей, Парменида и Гераклита. С историографической точки зрения оба они принадлежат к раннему периоду западноевропейского мышления. В отношении западного мышления, начавшегося с греков, мы проводим различие между истоком и началом. Под истоком (Beginn) мы понимаем отнесенность этого мышления к определенному «времени». В данном случае «мышление» означает не процесс протекания психологически представляемых мыслительных актов, а историю, в которой существует определенный мыслитель, излагающий свои мысли и, таким образом, утверждающий для истины определенное место в историческом существовании человечества. «Время» здесь означает не столько какой-то момент времени, вычисленный по дням и годам, сколько «эпоху», то есть определенную ситуацию и место человека в истории. Говоря об «истоке», мы имеем в виду возникновение и появление мышления, говоря же о «начале», имеем в виду нечто иное. «Начало» есть должное-быть-помысленным (Zu-denkende) и помысленное (das Gedachte) в этом раннем мышлении, причем мы еще не знаем, в чем суть этого помысленного. Если предположить, что мышление мыслителя полностью отличается от познания «наук» и всякого вида практической осведомленности, тогда и отнесенность этого мышления к помысленному им существенно отличается от отношения обычной «практико-технической» и «морально-практической» мысли к тому, что она, собственно, мыслит.

Обычное мышление, как научное, так и донаучное и ненаучное, мыслит сущее (das Seiende), причем мыслит его в отдельных его областях, обособленных друг от друга пластах и ограниченных связях. Это мышление есть не что иное, как ориентация в сущем, знание о котором помогает так или иначе им овладеть и господствовать над ним. В отличие от такого знания, овладевающего сущим, мышление мыслителей есть мышления бытия. Их мышление есть отступление перед бытием. Помысленное в таком мышлении мы называем началом. Итак, теперь это означает: бытие есть начало. Однако не каждый мыслитель, должный мыслить бытие, мыслит начало. Не каждый мыслитель, даже стоящий у истока западноевропейского мышления, есть изначальный мыслитель, то есть мыслитель, мыслящий именно начало.

Анаксимандр, Парменид и Гераклит — единственные начальные мыслители. Они таковы не потому, что открывают и начинают западное мышление. Мыслители были и до них. Они таковы потому, что мыслят начало. Оно есть помысленное в их мысли. Кажется, будто «начало» — это некий предмет, за который мыслители, так сказать, берутся, чтобы его основательно продумать, но на самом деле общим для мышления настоящих мыслителей является отступление перед бытием. Если же в глубинно мыслящем мышлении начальное мышление оказывается высшим, тогда здесь совершается отступление особого рода, ибо эти мыслители «берутся» за «начало» не так, как исследователь «решительно принимается» за предмет своего исследования. Кроме того, для них оно не является произвольным порождением мысли. Начало не есть нечто, отданное на милость этих мыслителей, с каковым они в своем его постижении поступают так-то и так-то. Напротив, начало есть то, что само нечто совершает с этими мыслителями, ибо так захватывает их, что им приходится совершить предельное отступление перед бытием. Такие мыслители суть мыслители, при-чиненные этим на-чинанием начала к нему самому, как бы настигнутые им и собранные вокруг него.

Говоря о «трудах» этих мыслителей, мы уже искажаем истинную картину, но даже если в силу необходимости мы действительно пока так говорим, надо иметь в виду, что их «труды», даже если бы они дошли до нас целиком, по «объему» представляют собой нечто совершенно ничтожное в сравнении с «трудами» Платона и Аристотеля и тем более — с «трудами» мыслителей Нового времени. Платон, Аристотель и позднейшие мыслители гораздо «больше» мыслили, они продумали больше областей и пластов мысли, они ставили свои вопросы, исходя из более широких познаний о человеке и вещах. Тем не менее все они мыслят «меньше» начальных мыслителей.

Новоевропейский мыслитель столкнулся со своеобразной трудностью: чтобы что-то сказать о том, о чем ему действительно надо сказать, он непременно пишет книгу объемом в четыреста или более страниц. Это бесспорный признак того, что новоевропейское мышление находится вне сферы мышления начального. Можно вспомнить о «Критике чистого разума» Канта, о «Феноменологии духа» Гегеля. По этим признакам понимаешь, что в мире уже давно что-то не так и человек сбился с пути. Вспомним и о том, что основополагающая книга новоевропейской философии, а именно «Размышления о первой философии» Декарта («Meditationes de prima philosophia»), насчитывает чуть больше ста страниц, а принципиально важные трактаты Лейбница вмещаются в несколько листов почтового формата. Эта, на первый взгляд, чисто внешняя деталь указывает на то, что в данных работах, по своей внутренней структуре также очень лаконичных и простых, совершается тот поворот в мышлении, который хотя и не достигает начала, но тем не менее приближается к его сфере. Уже давно вынужденные выбирать то, что нам нужно, из великого множества написанного и сказанного, мы утратили способность слышать то малое и простое, что звучит в слове начальных мыслителей.

Трудность понимания и тягота осмысления объясняются не мнимой трудностью текста, а одной лишь неготовностью и неспособностью к осмыслению, которые живут в нас самих. Перед лицом начала у нас нет возможности выбирать: мы или становимся на путь, ведущий к нему, или избегаем этого пути. Здесь мы пытаемся подготовиться к первому.

Исходя из сказанного, все свои усилия мы направляем на то, чтобы просто прислушаться к слову начальных мыслителей. Мы начинаем с Парменида, сказанное которым дошло до нас в разных по величине фрагментах. Довольно ясно воссоздаваемое целое, к которому принадлежат рассматриваемые отрывки, в стихотворной форме выражает мысли данного мыслителя, то есть его философское «учение». Поэтому принято говорить о «дидактической поэме» Парменида. Фрагменты помечаются римскими цифрами (например, VIII, 45 означает: восьмой фрагмент, сорок пятый стих). Перед тем как приступить к разъяснению какого-либо отрывка, мы даем его перевод, в котором сказанное на греческом переводится на немецкий. Немецкий для нас родной, но перевод и ознакомление с ним ни в коей мере не являются залогом того, что мы поймем сказанное мыслителем. Зная об этом, на первом часе мы ясно сказали, что прилагаемый перевод уже содержит определенное истолкование текста, которое, конечно же, требует пояснения.

Поэтому надо как следует запомнить: хотя перевод и предлагает определенное истолкование, но, слушая только его, мы не можем быть уверены, что смысл текста станет для нас вполне очевидным, а поскольку перевод говорит нам на немецком, то опасность неправильного понимания только увеличивается. Ведь теперь вместо того чтобы обращаться к греческому, мы охотно имеем дело с немецким, ориентируясь на те значения слов, которые нам хорошо известны, и забывая, что каждое слово перевода должно черпать свое содержание из всей полноты мыслимого мыслителем. Если, например, в переводе встречается слово «путь» или «сердце», это ни в коей мере не говорит о том, что мы уже знаем, чтó в данном случае оно означает; ни в коей мере не говорит, что мы уже готовы мыслить его вполне в духе Парменида. Нельзя, правда, отрицать и того, что каждому известно, что же «обычно» подразумевается под «путем» и «сердцем». Тем не менее только тот перевод, который прошел через истолкование, может в какой-то мере говорить за себя.

Мы начнем с разъяснения первого фрагмента, а именно заключительных стихов (22—32). Итак, перевод гласит:

22 И богиня приняла меня благосклонно, взяла десницей

Десницу и, обратившись ко мне, сказала так:

«О Курос (Юноша), спутник бессмертных возниц,

25 На конях, которые тебя несут, прибывший в наш дом,

Привет тебе! Ибо отнюдь не злая Участь (Мойра) вела тебя пойти

По этому пути — воистину он запределен тропе человеков —

Но Закон (Фемида) и Правда (Дикэ). Ты должен узнать все:

Как непогрешимое сердце легко убеждающей Истины,

30 Так и мнения смертных, в которых нет непреложной достоверности.

Но все-таки ты узнаешь и их тоже: как о кажущихся вещах

32 Надо говорить правдоподобно, обсуждая их все в совокупности.

Итак, Парменид рассказывает о богине. Появление «божественного существа» в размышлении мыслителя изумляет. Прежде всего потому, что мыслитель не должен провозглашать весть божественного откровения: он ведь сам высказывает то, о чем сам же и спрашивал. Но даже там, где мыслители мыслят «божественное», как это происходит во всякой «метафизике», это божественное (τό θείον) мышление, как говорит Аристотель, все равно является мышлением из «разума», а не воспроизведением каких-либо положений культовой и церковной «веры». Появление «богини» в поэме Парменида особенно удивляет потому, что она есть богиня «Истина». Ведь подобно «красоте», «свободе», «справедливости» «истина» воспринимается нами как нечто «всеобщее», как то, что выведено из особенного и действительного, из частных случаев истинного, справедливого и красивого и потому предстает как «отвлеченное», в одном лишь понятии. Делать же «истину» «богиней» значит превращать чистое понятие о чем-либо, а именно понятие о сущности истинного, в некую «личность».

b) Два указания в переводе слова ἀλήθεια.

Спорное несокрытости.

Предварительное разъяснение существа

ἀλήθεια и сокрытости.

Пере-вод и пере-вод

Если, поначалу смутно расслышав, что в рассматриваемой нами «поэме» Парменида речь идет о какой-то богине «Истине», мы решаем, что в данном случае «абстрактное понятие» «истины» «персонифицируется» в некое божество, мы тотчас самонадеянно уподобляемся тем, которые верят, будто они знают, что есть «истина» и какая именно «божественность» присуща греческим богам.

На самом деле ни о том, ни о другом мы ничего не знаем. Даже когда считаем, что, взяв за основу учение Платона и Аристотеля об истине, мы вполне осведомлены о том, как греки мыслили существо истины, мы уже на ложном пути, который никогда не приведет к тому, что имели в виду ранние мыслители, говоря о том, что мы обозначаем этим словом. Если бы мы прямо спросили себя, о чем мы думаем, произнося слово «истина», мы тотчас столкнулись бы со множеством путаных «мнений», да и просто с общей растерянностью. Правда, при таком положении дел важнее оказывается не число разнящихся между собой толкований истины и ее существа, а растущее осознание того, что до сих пор мы вообще не пытались основательно и серьезно осмыслить, что же это такое - «истина». При этом мы постоянно стремимся к «истине». Каждая историческая эпоха ищет «истинное».

Но как же редко и мало человек слышит о существе истинного, то есть об истине! Даже если бы нам, сегодняшним, повезло знать это существо, наше знание не стало бы залогом осмысления всего того, что в раннем мышлении, а именно у греков, постигалось как существо истины. Ведь не только ее существо, но и существо всего сущностного в тот или иной период времени наделено своим собственным, неповторимым смысловым богатством, почерпнуть из которого та или другая историческая эпоха может только в малой степени.

Если мы, не прибегая к доказательствам, сразу решим, что богиня Ἀλήθεια, о которой говорится в «поэме» Парменида, появляется там не только ради «поэтического» украшения текста, если решим, что, напротив, «существо» «истины» всюду властно дает о себе знать в слове этого мыслителя, тогда нам необходимо заранее прояснить существо того, что мы называем словом ἀλήθεια.

Если мы стремимся, предавшись напряжению мысли, настолько приблизиться к существу ἀλήθεια, чтобы она сама коснулась нас, нам придется пройти немало окольных дорог и рассмотреть немало перспектив — нам, удаленным от этого существа дальше, чем греки, которые тоже уже были удалены от него. Тем не менее это необходимо, если мы даже немногое из Анаксимандра, Гераклита и Парменида можем помыслить в измерении, открывающем то, что предстает для этих мыслителей как должное-быть-помысленным и останется таковым, хотя и неявно, в будущем. Все усилия хотя бы издалека хоть в чем-то помыслить ά-λήθεια так, как ее мыслили они, будут напрасными, пока мы не отважимся помыслить λήθη, в которую нас, по всей вероятности ἀλήθεια и отсылает.

То, что мы привычно «переводим» словом «истина», греки называют ἀλήθεια. Если мы переведем это слово «буквально», нам придется сказать не «истина», а «несокрытость». Кажется, что «дословный перевод» состоит лишь в том, чтобы какому-либо греческому слову подыскать соответствующее немецкое. Буквальный словесный перенос этим начинается и на этом заканчивается, но перевод не исчерпывается такой подстановкой «слов», которые потом, в родном языке, выглядят надуманно и некрасиво. Заменяя греческую ἀλήθεια немецкой «несокрытостью» (Unverborgenheit), мы еще ничего не переводим. До настоящего перевода дело доходит только тогда, когда выбранная нами «несокрытость» пере-водит нас в ту сферу опыта и тот способ постижения, из которых греки, и в данном случае начальный мыслитель Парменид, говорят слово ἀλήθεια. Поэтому мы зря играем «словами», когда — как в последнее время стало модным в случае со словом ἀλήθεια — переводим его как «несокрытость», но тут же эту «несокрытость», теперь заменяющую нам «истину», наделяем таким значением, которое приходит нам в голову из привычного для нас позднейшего употребления все того же слова «истина» или просто несет на себе печать всего более позднего способа мыслить.

Таким образом, то, что именуется словом «несокрытость», то, что, соразмерно грекам, нам надо мыслить, когда мы слышим имя Ἀλήθεια, еще не постигается нами, не говоря уже о том, чтобы оно сохранялось в контексте строгого мышления. Быть может, специально придуманное слово «раскрытие» (Entbergung) в большей степени отражает существо греческой ἀλήθεια, чем термин «несокрытость», который тем не менее по разным причинам поначалу вполне подходит для ключевого слова в размышлении над существом ἀλήθεια. Не будем однако забывать, что в дальнейшем речь пойдет о «несокрытости и сокрытии» и что мы осознанно избегаем вполне естественно напрашивающегося термина «несокрытие», хотя он является «самым буквальным» переводом[i].

Всякая попытка дать «буквальный» перевод таких основополагающих слов, как «истина», «бытие», «видимость» и т. д., тотчас вводит нас в сферу проекта, ни в коей мере не ограничивающегося искусным подбором тех или иных словообразований. Мы поймем это скорее и глубже, если подумаем о том, что же вообще представляет собой «перевод». Поначалу мы воспринимаем этот процесс с чисто внешней технико-филологической стороны. Принято считать, что «перевод» — это как бы перенос одного языка в другой, чужого в родной или наоборот. Говоря так, мы не понимаем, что уже свой собственный, родной язык мы постоянно переводим в его же собственное слово. Говорение и сказывание в самом себе является переводом, сущность которого ни в коей мере не проявляется в том, что переводящее и переводимое принадлежат различным языкам. В любом разговоре, в любом монологе уже царит изначальный перевод, причем дело не только в том, что, заменяя одно выражение другим в одном и том же языке, мы пользуемся полученной «перифразой». Замена слов уже является следствием того, что то, о чем надо сказать, пере-велось в другую истину, в другую ясность или же по-другому стало достойным вопрошания. Это пере-ведение может совершаться и без изменения собственно языкового выражения. Стихи поэта, трактат мыслителя имеют свое собственное, однократное, неповторимое слово. Они заставляют нас всякий раз вновь и вновь так прислушиваться к нему, как будто мы слышим его впервые. Каждый раз эти слова-первенцы переносят нас на новый берег. Так называемый пере-вод и перифраза всегда лишь следуют за пере-водом всего нашего существа в сферу изменившейся истины. Только после того как мы оказываемся во власти этого пере-вода и становимся как бы его собственностью, мы начинаем подыскивать слова. Только в том случае, если у нас есть это чуткое отношение к языку, мы можем приступить к почти всегда более легкой и ограниченной задаче перевода чужой речи в свою собственную.

Что касается перевода своего языка в исконно свое же речение, то эта задача всегда оказывается более тяжелой. Например, перевод какого-нибудь немецкого мыслителя на немецкий язык оказывается особенно трудным потому, что здесь мы имеем дело с укоренившимся предрассудком, будто немецкую речь мы понимаем сразу, потому что это наш язык, тогда как при переводе греческой речи мы имеем дело с чужим языком, которому, дескать, еще надо выучиться. Здесь, правда, мы не имеем возможности более подробно поговорить о том, почему и в какой мере любой разговор и всякое сказывание является изначальным переводом внутри собственного языка и что тут, собственно, подразумевается под «переводом», хотя, наверное, в ходе данной вводной лекции об ἀλήθεια мы время от времени будем иметь возможность что-то об этом узнать.

Для того чтобы суметь пере-водить в сферу греческой ἀλήθεια и, таким образом, впредь произносить это слово более осмысленно, мы сначала должны просто пробудиться и последовать тому указанию, которое дает выбранное нами в качестве перевода слово «несокрытость». Благодаря этому указанию мы как бы улавливаем само направление пере-вода. Ограничившись основными особенностями этого указания, мы увидим, что оно имеет четыре аспекта.

Во-первых, слово «не-сокрытость» наводит нас на мысль о «сокрытости». Чтό было сокрыто перед тем, как о себе заявила «несокрытость», кто именно это скрывает и как происходит сокрытие, когда, где и для кого это сокрытие имеет место — все это остается неясным, причем не только теперь и для нас, стремящихся осмыслить природу ἀλήθεια в контексте ее перевода как «несокрытости»: то, на что нам намекает сокрытость, остается неопределенным и даже не становится предметом вопрошания также у греков и как раз у них. Они как бы намеренно постигают и именуют в слове именно несокрытость. Тем не менее теперь отсылка в сокрытость и сокрытие открывает для нас более ясную сферу опыта. Ведь мы сами так или иначе знаем нечто похожее на сокрытие и сокрытость. Мы знаем его как утаивание, закутывание, закрытие, и оно же встречается как сохранение, сбережение, удержание, доверение и переусвоение. Сокрытие предстает перед нами в разнообразных формах закрытия и закрытости. Когда мы размышляем об этих способах сокрытости и сокрытия, «несокрытость» тотчас приобретает более ясные очертания. Говоря откровенно, область «сокрытия-несокрытия» даже ближе и доступнее нам, чем то, что обычно подразумевается под привычными терминами veritas и «истина». Строго говоря, слыша или произнося слово «истина», мы не можем ничего помыслить и тем более «наглядно» представить. Нам сразу же приходится звать на помощь взятое откуда-нибудь «определение» истины, чтобы наделить это слово каким-нибудь значением. Для того чтобы освоиться в сфере значений данного слова, мы сразу вынуждены прибегать к особому размышлению. «Несокрытость» же, напротив, тотчас как-то по-иному затрагивает нас, даже если на первых порах мы ощупью, неуверенно пытаемся выяснить, что же здесь, собственно, имеется в виду.

Во-вторых, слово «несокрытость» указывает на то, что, когда греки постигают существо истины, совершается нечто похожее на упразднение и устранение сокрытости. Приставка «не-» соответствует греческому ἀ-, которое в грамматике называется «α privativum». О какой именно privatio, о каком лишении и отъятии идет речь при использовании таких привативных словообразований, всякий раз надо говорить с учетом того, что именно подвергается лишению и ущербу. «Не-сокрытость» означает, что сокрытость удаляется, упраздняется, преодолевается, изгоняется, причем это удаление, упразднение, преодоление и изгнание существенно отличаются друг от друга. Кроме того, «не-сокрытость» означает, что сокрытость вообще не допускается; что, будучи возможной и постоянно создающей угрозу, она не существует и не появляется. Столкнувшись со смысловым многообразием приставки не, легко понять, что уже в этом отношении не-сокрытость тяжело поддается определению, и тем не менее именно здесь проявляется основная особенность существа не-сокрытости, которую мы не должны упускать из вида, если хотим постичь греческое начальное существо «истины». В самой несокрытости исконно присутствует, бытийствует внутреннее противоборство. В существе истины как не-сокрытости каким-то образом совершается спор с сокрытостью и сокрытием.

ПОВТОРЕНИЕ

2) Вопрос об имени богини и его переводе.

Существо истины первых двух указаний, противоположное сокрытости.

Не-сокрытость и не-сокрытость

Отрывок, с которого мы начнем наше разъяснение, относится к первому фрагменту и начинается 22 стихом: καί με θεά πρόφρων ύπεδέξατο («и богиня приняла меня благосклонно..»).

Богиня, которая здесь появляется, — это богиня Ἀλήθεια. В обычном переводе мы говорим: богиня «Истина». Она приветствует прибывшего к ее дому мыслителя и сразу же говорит о том, чтό ему предстоит узнать в будущем. Оно предстанет перед этим мыслителем как должное быть помысленным и отныне останется в истории истины как то, что должно быть помысленным начально. Из сказанного мы легко узнаем, хотя лишь в общих чертах, что существо богини «Истины» решает все, что касается мыслителя и того, что он должен помыслить. Поэтому прежде чем приступить к формальному разъяснению отдельных фрагментов и стихов, мы должны попытаться прояснить это существо. Преследуя такую цель, мы задаемся вопросом: что означает имя богини, то есть что означает греческое слово ἀλήθεια, которое мы переводим словом «истина»? На первый взгляд кажется, что здесь мы «занимаемся» словом. Поскольку слово, язык стали для нас средством коммуникации и орудием достижения договоренности, наряду с другими, «занятие» «словом» сразу же сказывается на нас роковым образом. Картина такая, как будто мы, вместо того чтобы сесть на мотоцикл, стоим перед ним и разговариваем на тему езды, всерьез полагая, что тем самым обучаемся ей. На самом деле слово — вовсе не орудие, даже если принято считать, что язык — это всего лишь средство общения или вообще средство связи, и потому, например, нет никакой разницы, произносим ли мы слово «университет» и при этом успеваем еще о чем-то подумать или просто там и сям бросаем привычное для нас «уни» и только. Сегодня, наверное, «учатся» только в «уни». Впрочем, мы «словами» не «занимаемся». В науке, правда, ими можно «заниматься» точно так же, как историей развития дождевых червей. Итак, в «дословной» замене одного слова на другое ά-λήθεια означает «не-сокрытость». Акцентируя внимание на «дословном», мы считаем, что всерьез относимся к слову, однако на самом деле мы пренебрегаем словами, пока весь наш интерес сводится только к «словам». «Дословный» перевод не должен стремиться к калькированию и «обогащать» язык «новыми», непривычными и нередко неуклюжими словами: он должен за непосредственно «переводящими» словами осмыслять саму живую речь. Знакомство с отдельными словами еще не дает знания речи. Слова в потоке речи — это собственно сказываемое: речение, язык. Если мы, правда, относимся ко всему «словесному» так, что сразу и потому постоянно вникаем в слово-речение и мыслим из него, тогда почитание «дословного» оправдано, но только при таком условии.

Слово, взятое в его «дословном» значении, необходимо слушать как бы прислушиваясь к тем указаниям, которые к нему отсылают. В таком прислушивании (Horchen) наше вслушивание становится по-слушным (gehorcht) тому, о чем говорит слово. Оно учится внимать. И становится мышлением.

А теперь постараемся последовать тем указаниям, которые дает нам наша дословная «несокрытость», чтобы яснее расслышать греческое слово ἀλήθεια и хоть в какой-то мере предугадать, как греки понимали «истину». Слово «несокрытость» указывает на четыре момента.

Первые два можно уловить и удержать благодаря различной акцентуации этого слова: не-сокрытость и не-сокрытость. Не-сокрытость в первую очередь отсылает к «сокрытости», а там, где имеет место сокрытость, должно совершаться или уже совершилось сокрытие. Сокрытие может происходить по-разному: как покрытие или утаивание, как сохранение или откладывание, как закрытие или изначальное сбережение (как, например, в случае с родником, который может бить лишь до тех пор, пока спрятан и сбережен). Но что постигают и мыслят греки, соотнося с «несокрытостью» ту или иную сокрытость, мы не можем узнать сразу. Для этого необходимо особое размышление, а для него надо, чтобы мы вообще знали определенный круг способов сокрытия. Ведь только при таком условии по-гречески мыслимая «сокрытость» и отведенная ей сущностная сфера в достаточной степени проявляют себя. Но еще не вступив в нее, мы видим, что, греческое слово ἀλήθεια, переведенное как «несокрытость», уже в какой-то мере близко нам, потому что опытная сфера «сокрытия» и «несокрытия», «сокрытого» и «несокрытого» изначально более знакомы и понятны, чем любое значение, которым мы сразу вынуждены наделять расхожее слово «истина», прибегая для этого к некоему дополнительному раздумью. Кроме того, таким образом полученное «значение» и «определение» «истины» мы вынуждены всякий раз специально отмечать. При этом мы рискуем воспользоваться только одним из множества определений, предлагаемых различными философскими точками зрения. Что касается сокрытия, то его мы уже знаем, независимо от того, идет ли речь о самих вещах и их взаимосвязях, которые остаются сокрытыми для нас, о том, что мы сами прибегаем к какому-либо сокрытию, осуществляем и допускаем его, или о том, что и то, и другое, то есть как самосокрытие «вещей», так и наше их сокрытие через нас как бы переплетаются между собой.

Второй аспект, к которому мы обращаемся, заостряя внимание на приставке в слове «несокрытость» (не-сокрытость), примечателен тем, что, осмысляя существо истины, греки мыслят нечто вроде устранения, упразднения и уничтожения сокрытости. В соответствии с этой негацией сокрытости истина для греков является как бы чем-то «негативным». Обнаруживается удивительный факт, осознанию которого нам мешает привычное для нас и лишенное какой-либо негации слово «истина» (так же, как veritas и verité). То, что означает приставка «ἀ-» в слове ά-λήθεια и приставка «не-» в слове «не-сокрытость», поначалу так же смутно и зыбко, как неясно и значение упраздненной и «подвергнутой негации» сокрытости. Мы ясно видим лишь одно: сущность истины как не-сокрытости каким-то образом противостоит сокрытости. Кажется, что несокрытость пребывает в «споре» с сокрытостью, и природа этого спора остается неясной.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ТРЕТЬЕ УКАЗАНИЕ, ДАВАЕМОЕ «НЕСОКРЫТОСТЬЮ»

КАК ПЕРЕВОДОМ СЛОВА ΑΛΗΘΕΙΑ:

БЫТИЙНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ СФЕРА ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ

ΑΛΗΘΕΙΑ И ΛΗΘΗ

§ 2. Первое размышление об изменении сущности истины

и о ее противосущности

а) Спорное в не-сокрытости. Третье указание: внутреннее борение, совершающееся в истине.

Отголосок ἀλήθεια в «субъективности». Гегель и Шеллинг.

О противоположности сокрытости и несокрытости, ложности и истины

«Истина» никогда не наличествует «в себе», но завоевывается. Несокрытость отвоевывается в споре с сокрытостью. Причем несокрытость отвоевывается не только в расхожем понимании этого слова, то есть в том смысле, что люди ищут истину и борются за нее. Скорее само искомое, составляющее предмет борения, в себе самом, безотносительно к борьбе человека за него, в своем существе является спором, борением: «несокрытость». Неясно, правда, кто именно здесь сражается и как это борение протекает. Необходимо, наконец, осмыслить это исполненное внутренней борьбы существо истины, которое уже две с половиной тысячи лет светит в самом тишайшем из всех огней. Необходимо постичь именно то борение, которое совершается в самом существе истины.

Пока, правда, сущность этого спора остается спорной. Можно предположить, что здесь «спор» подразумевает нечто отличное от простой ссоры и распри, нечто непохожее на слепое препирательство, равно как отличное от «войны» и непохожее на «состязание». Быть может, все перечисленное — лишь поверхностные смысловые вариации того спора, изначальная сущность которого сокрыта в существе истины, понимаемой как ἀλήθεια, том существе, которую мы надеемся однажды постичь. Быть может, лишь в увечном виде приводимое изречение Гераклита, которым довольно часто злоупотребляют («Πόλεμος πάντων ... πατήρ ἐστι», «война есть отец всего сущего») лишь внешним образом созвучно греческому мышлению.

Можем ли мы хоть в какой-том мере правильно осмыслить сущность греческого πόλεμος, который в словаре буквально переводится как «война», можем ли хоть в какой-то степени хотя бы предощутить упомянутую здесь сущность «полемического», если ничего не знаем о том борении, которое даже в существе истины остается родным ему? Как нам узнать то изначально борющееся, которое присуще сущностному борению, совершающемуся в истине, если мы не пережили ее существо как несокрытость, если, в лучшем случае, об ἀλήθεια мы знаем по дословному переводу, появляющемуся то здесь, то там? Уже давно существо истины как чего-то внутренне противоречивого, борющегося в самом себе, стала чуждой нам и всему западноевропейскому мышлению. «Истина», напротив, воспринимается как нечто такое, что находится по ту сторону всякого внутреннего спора, и потому должно оставаться бес-спорным.

Мы не понимаем, каким образом существо самой истины в себе самой является внутренним борением. Если же в начальном мышлении греки действительно постигают внутренне противоречивую природу истины, тогда нет ничего удивительного в том, что в изречениях иначальных мыслителей мы слышим как раз о «борении». Якоб Буркхардт и Фридрих Ницше научили нас помнить об «агональном начале» в эллинстве и усматривать в «состязании» тот существенный «импульс», который играл важную роль «в жизни» этого народа. Однако не мешает спросить, на чем именно основывается «агон» и откуда сущность «жизни» и человека получает свое определение, становясь «агональной». Ведь «состязательное» может пробудиться только там, где борение уже постигнуто как нечто действительно существующее. Если же нам начинают говорить о том, что агональная природа эллинства обусловлена «состязательным» нравом этого народа, то такое «объяснение» по своей бессмысленности равнозначно тому, как если бы, решив «объяснить», в чем заключается сущность мышления, мы ответили: в способности мыслить.

Мы уже отмечали, что, во-первых, несокрытость принадлежит той сфере, в которой совершается сокрытие и сокрытость, и, во-вторых, не-сокрытость обнаруживает свою внутренне противоречивую природу, то есть, когда в ней начинает проявляться то, что противоборствует сокрытию, она предстает как раскрытие (Entbergung).

Третий аспект указания, даваемого «несокрытостью», заключается в том, что в силу своей внутренне противоречивой природы истина пребывает в отношении «противоположности» к себе самой[ii]. Согласно распространенному учению об истине, ее противоположностью является только «не-истина» в смысле ложности. Нечто может быть либо истинным, либо ложным. Правда, в эпоху первого завершения западноевропейской метафизики мысль, в философии Шеллинга и Гегеля, приходит к тому, что нечто одновременно, хотя и в разных отношениях, может быть как истинным, так и ложным. Здесь также (а именно в форме «негативности») в сущности истины проявляется нечто находящееся во внутреннем противоречии. Однако мнение о том, что все сказанное о внутренне противоречивой природе истины, целиком находит свое отражение в учениях Шеллинга и Гегеля или, по крайней мере, позволяет верно себя осмыслить с помощью этой метафизики, будет еще более роковым, чем простое незнание этих связей. Ведь в новоевропейской метафизике Шеллинга и Гегеля основной особенностью истины никогда не была ἀλήθεια в смысле несокрытости: там ее основной чертой всегда была достоверность в смысле certitudo, которая со времен Декарта определяет сущность истины, предстающей как veritas. Мысль о самодостоверности самосознающего субъекта чужда эллинству. Наверное, в современной «субъективности духа» — которая, если ее правильно понимать, не имеет ничего общего с «субъективизмом» — еще слышится отголосок видоизмененной греческой ἀλήθεια, но, как известно, никакой отголосок не соразмерен исконному звучанию. Изначальное обращается только к изначальному. Одно не может быть вобрано в себя другим. В то же время и первое, и второе есть одно и то же — даже тогда, когда, казалось бы, они уходят друг от друга в несоединимое. Это имеет силу для четвертого аспекта нашего указания, которое приоткрывает вслушивающемуся раздумью смысл греческого сказывания об ἀλήθεια.

Этот в данном случае необходимый, но, правда, довольно краткий экскурс в историю сущности истины в западноевропейском мышлении одновременно дает понять, что мы можем пасть жертвой грубых фальсификаций, если решим, так сказать, упорядочить мысль Парменида и Гераклита с помощью новоевропейской «диалектики», ссылаясь на то, что в начальном мышлении греков «противоположное» и даже основная противоположность бытия и ничто «играют определенную роль». Вместо удобного и на первый взгляд вполне философского подхода, суть которого заключается в том, чтобы, опираясь на Шеллинга и Гегеля, толковать греческую философию, мы должны учиться чуткому бдению мысли и следовать тем указаниям, которые открывают нам истину в форме несокрытости. Можно было бы, конечно, сразу же возразить, сказав, что, живя сегодня, мы и начальное греческое мышление понимаем только через его толкование из наших представлений, причем тогда все-таки пришлось бы задаться вопросом, не стоит ли мышление Шеллинга и Гегеля и весь их труд несравненно выше сегодняшнего мышления. Кто, будучи человеком рассудительным, станет это отрицать? Надо также признать: начало, о котором мы говорим, обнаруживается, если оно обнаруживается вообще, конечно же, не без нашего содействия. Однако вопрос в том, каково это содействие, откуда и как оно определяется и становится. Кроме того, кажется, что наше теперешнее рискованное стремление помыслить начало — не что иное, как попытка, исходя из настоящего и ради настоящего, упорядочить прошлое в плане одной только историографии. Наверное, было бы бесполезно, а главное неправильно — высчитывать, что потребует более существенных усилий и подготовки: обоснование и раскрытие основной метафизической позиции в контексте всего западноевропейского мышления или простое внимание началу. Разве кто-нибудь станет отрицать, что, предпринимая такую попытку, мы постоянно рискуем слишком забегать вперед со всеми своими представлениями? И все-таки мы стремимся прислушиваться к тем указаниям, которые дает нам едва ли помысленное и во всех отношениях трудно поддающееся осмыслению существо несокрытости.

Несокрытость указывает на «противоположность» сокрытости. Обычно о противоположности истине говорят как о не-истине в смысле ложности. В западноевропейском мышлении и сказывании, в том числе и в поэзии, такая противоположность обнаруживается довольно рано, однако после того, что мы сказали об истине как несокрытости, не стоит слишком скоро привносить позднейшие понятия ложного и ложности в ранние «представления». С другой стороны, мы только тогда сможем в достаточной мере осмыслить ранние значения «ложного» как противоположности истинному, когда осмыслим истинное в его истине, то есть осмыслим несокрытость. Однако эта несокрытость (ἀλήθεια), в свою очередь, в достаточной мере улавливается только в ракурсе противоположной ей сущности, то есть в ракурсе не-истины и в данном случае — ложности, причем улавливается в той сфере сущностного опыта, которую намечает сама ἀλήθεια. Отсюда становится ясно, что мы никогда не можем мыслить порознь «истинное» и «ложное», «истину» и «ложность» и тем более обособленно мыслить истину как «несокрытость», ибо в самом ее именовании как «несокрытости» уже обнаруживается связь с «сокрытостью». Таким образом, если в раннем мышлении ложность, помимо прочего, уже выступает как противоположность истине в смысле несокрытости, тогда сущность этой ложности как противоположности несокрытости должна являть собой нечто похожее на сокрытость. Если несокрытость накладывает свой отпечаток на существо истины, тогда нам надо попытаться понять ложность как сокрытость.

b) Вопрос о сущности, противоположной сущности ἀληθές.

Отсутствие слова ληθές и наличие слова ψεΰδος.

Прикровенность основных, значений.

Антоним λαθόν и по-гречески осмысленное λανθάνομαι.

Забвение, постигнутое в ракурсе сокрытия.

Гомер, «Илиада», XVIII, 46; X, 22.

«Одиссея», VIII, 93

Итак, следуя этому указанию, мы прежде всего должны спросить, как звучит слово, которым обозначается сущность, противоположная сущности ἀλήθεια. Τò ἀληθές переводится как «истинное», но в соответствии с истолкованием ἀλήθεια как несокрытости данное τò ἀληθές означает «несокрытое». Однако до тех пор, пока не ясно, как именно следует мыслить «несокрытость», переводить τò ἀληθές как «несокрытое» надо с большими оговорками. Противоположность «несокрытому», а именно «сокрытое» как именование появляется легко: достаточно отбросить α-privativum, упразднить устранение сокрытого и дать возможность существовать ему самому, «сокрытому». Если иметь в виду буквальное написание, то, отбросив упомянутую привативную альфу, мы получаем ληθές, однако все дело в том, что нигде нельзя найти это слово как обозначение ложного. Более того, у греков ложное обозначается другим словом — τò ψεΰδος. У него совсем иное происхождение, другой корень и к тому же другое основное значение, которое сразу не определить. Если в корне «λαθ» слышится «сокрытие», то ψεΰδος такого сокрытия не подразумевает, по крайней мере, сразу оно не выступает на первый план. Хочется вспомнить о том, что и в нашем языке антоним к слову «истина» (Wahrheit), а именно «ложность» (Falschheit), тоже выглядит по-своему, хотя можно предположить, что греческие антонимы ἀλήθεια — ψεΰδος по смыслу ближе друг другу, чем соответствующие немецкие. Возможно, начав осмыслять природу ἀλήθεια в контексте уже упомянутого нами ψεΰδος, мы поймем его, то есть ψεΰδος, более точно, а тот факт, что именно ψεΰδος остается распространенным антонимом к ἀλήθεια, даст нам определенные намеки на то, как понимать саму ἀλήθεια.

Стремясь уловить основные значения слов и речений, мы нередко руководствуемся недостаточно обоснованными представлениями о языке как таковом, что приводит к распространенным ошибкам. Не надо думать, что слова имеют какое-то изначальное чистое значение, которое со временем искажается и утрачивается. Основное корневое значение остается сокрытым и проявляется лишь в том, что мы зовем «производными словами», однако такой термин уже вводит в заблуждение, потому что предполагается, будто где-то в чистом виде существует некое «основное значение», из которого потом «выводится» все остальное. Эти неверные представления о слове, которые и сегодня еще господствуют в языкознании, появляются потому, что первое размышление о природе языка (греческая грамматика), осуществленное под водительством «логики», то есть учения о высказывании суждений, оформилось как учение о предложении. В соответствии с ним принято считать, что предложения состоят из слов, а слова обозначают «понятия», которые сообщают о том, что мы «в общем» представляем при появлении того или иного слова. Затем это «общее», характерное для понятия, воспринимается как «основное значение» слова, а «производные слова» предстают как особенности этого общего.

Однако когда в своем вопрошании мы начинаем вникать в природу основного понятия, руководящим остается совершенно иное понимание слова и языка. Очень удобно, конечно, считать, что мы разрабатываем так называемую «лингвистическую философию», которая все «вытаскивает» из одних только значений слова, но это мнение настолько поверхностно, что иначе как ложным его просто не назовешь. То, что мы называем основным значением слова, есть его изначальное (Anfängliches), которое появляется не в первую, а в последнюю очередь и даже тогда ни в коей мере не предстает как некая обособленная и препарированная структура, которую мы могли бы представить как таковую. Так называемое основное значение скрыто господствует в любой форме сказывания того или иного речения.

Итак, антоним к «несокрытому» (истинному) (ἀληθές) звучит совершенно по-другому: ψεΰδος. Мы переводим τò ψεΰδος как «ложное», не слишком вникая, что здесь означает «ложный» и каково — прежде всего — греческое значение данного слова. Самое время, наверное, подумать, наконец, о том, что антоним к ἀληθές — не ληθές, не λαθές или что-либо подобное (что, собственно, и напрашивается само собой), а именно ψεΰδος. Однако, указав на это обстоятельство, мы еще не в полной мере показали загадочность данной связи. Дело в том, что для слова ψεΰδος как обозначающего «ложное», имеется то, чего нам, правда, в обратном отношении, недостает, когда мы обращаемся к слову ἀληθές: мы имеем в виду однокоренной антоним с привативной α — τò ἀψευδές, то есть «неложное». Это то, что «не имеет ложного» и, таким образом, есть истинное. В восемнадцатой песне «Илиады» Гомер описывает плач Ахилла и его матери Фетиды по павшему другу Ахилла Патроклу. Вместе с Фетидой утрату оплакивают и богини моря Нереиды, среди которых упоминается ἡ Ἀψευδής, то есть «неложная» богиня. Остается сравнить оба именования, и важный намек налицо. Если у греков антонимом к «несокрытости» является «ложность» и, следовательно, истина выступает как не-ложность, тогда сокрытость должна определяться в ракурсе ложности. Если, кроме того, в сущности несокрытости господствует сокрытость, тогда мы имеем дело с загадочным фактом: у греков сущность ложности как бы налагает свой отпечаток (Gepräge) на сущность истины. Это может показаться диковинной бессмыслицей, если мы привыкли считать, что «позитивное» никогда не может возникнуть из негативного и самое большее, что возможно, — это обратный процесс, то есть возникновение негативного из позитивного. Однако теперь мы знаем, что уже в греческом слове, обозначающем сущность истины, выражается это загадочное: в этой сущности сокрытость и борение с нею не перестают играть решающую роль. Именно поэтому мы могли бы ожидать, что и в антониме к «несокрытости» столь же ясно проявит себя «сокрытость», однако вместо этого мы имеем ψεΰδος, и складывается впечатление, что антоним к ἀλήθεια, который был бы того же корня (λαθ), просто исчез.

Но так кажется только потому, что хорошо известное нам греческое слово λανθάνομαι (однокоренное слову ἀλήθεια) мы переводим таким образом, что существенное затуманивается. В словаре мы читаем, что λανθάνομαι означает «забывать» (vergessen), а что такое забывать, знает каждый. Мы сталкиваемся с этим каждый день. Но что это такое? Что имели в виду греки, когда то, что мы называем словом «забывать», они выражали словом λανθάνεσθαι?

Прежде всего нам необходимо прояснить смысл глагола λανθάνειν. Λανθάνω означает: «я сокрыт». Аористное причастие к этому глаголу – λαθών, λαθόν. Здесь мы и обнаруживаем искомый антоним к ἀληθές. Λαθόν есть сущее-сокрытым (Verborgenseiende); λάθρα означает «сокрытым образом», «тайно». Λαθόν означает то, что остается сокрытым, скрывается. Однако мы все-таки не можем сказать, что λαθόν, то есть сущее-сокрытым, в полной мере является антонимом к ἀληθές, «несокрытому», поскольку в антониме к несокрытому подразумевается ложное, а сокрытое мы не можем тотчас назвать ложным. Но, быть может, наоборот ψεΰδος, ложное, в своей сущности всегда остается неким видом сокрытого и сокрытия? Быть может, ψεΰδος нам надо понимать в ракурсе сокрытия и бытия-сокрытым (Verborgensein), особенно если в греческом мышлении и сказывании слова с основой, в которой слышится «скрывать» и «сокрытое», имеют определяющую смысловую силу? А они ее на самом деле имеют. Дело только в том, что во всем римском и романском, а также нашем, немецком, способе говорить и мыслить она совершенно утратилась. Прежде чем прояснить, как именно греки мыслили ψεΰδος, надо узнать, почему и в какой мере λανθάνειν, то есть бытие-сокрытым, играет для грека существенную роль во всяком проявлении сущего. Итак, λανθάνω означает: я остаюсь сокрытым. В восьмой песне «Одиссеи» мы читаем о том, как после праздничной трапезы, устроенной во дворце феакийского царя, певец Демодок в своем песнопении рассказывает о тяжелой участи, постигшей греков у ворот Трои. Вспомнив о тех временах и будучи не в силах совладать с охватившей его печалью, Одиссей покрыл голову мантией. Мы читаем:

ἔνθ̕ ἄλλους μὲν πάντας ἐλάνθανε δάκρυα λείβων,

Ἀλκίνοος δέ μιν οἰος ἐπεφράσατ̓ ἠδʼ ἐνόησεν ἥμενος

ἄγχʼ αὐτοΰ.

«Тогда он [Одиссей] незаметно для других прослезился,

И только Алкиной заметил его печаль...».

На первый взгляд кажется, что перевод Иоганна Фосса ближе оригиналу, потому что глагол ἐλάνθανε, стоящий в 93 стихе, определенным образом вобран в его немецкую редакцию:

«От всех прочих гостей он сокрыл набежавшие слезы...»

Однако ἐλάνθανε не является переходным (он сокрыл (слезы), a λανθάνω означает не «я скрываю», а «я сокрыт». Таким образом, ἐλάνθανε, сказанное об Одиссее, означает: «он (Одиссей) оставался сокрытым». Итак, «дословно» и в соответствии с греческим пониманием ситуации Гомер говорит следующее: «Тогда по отношению ко всем остальным он остался сокрытым как проливающий слезы». Согласно нашему способу говорить и мыслить было бы правильнее сказать, что Одиссей незаметно для других прослезился. Греки же мыслят наоборот: у них определяющим словом является «сокрытие» в смысле пребывания-сокрытым (Verborgenbleiben). Таким образом, греки говорят: как проливающий слезы Одиссей оставался сокрытым для других.

Приведем еще один отрывок, на сей раз из «Илиады», который подтверждает сказанное. В двадцать второй песне рассказывается о поединке Ахилла с Гектором. Ахилл бросает в него копье, Гектор наклоняется, и копье, пролетев мимо, вонзается в землю (277 стих):

ἀνὰ δʼ ᾕρπασε Παλλἀς Ἀθήνη,

ἂψ δʼ Ἀχιλήϊ δίδου, λάθε δʼ Ἕκτορα, ποιμένα λαών.

Фосс дает такой перевод:

«Быстро копье то схватив, протянула его Пелеиду,

И не узрел того Гектор, борьбой увлеченный».

Сказано в соответствии с «добротной» немецкой мыслью и речью: Афина, незаметно для Гектора, возвращает Ахиллу его копье. Но если мыслить по-гречески, то рисуется иная картина: возвращая копье, Афина остается сокрытой от Гектора. Мы видим, что «сокрытость» является основной особенностью поведения богини, и эта особенность и наделяет ее своеобразные действия характером «бытия». Тот факт, что в сравнении с греками мы как раз наоборот переживаем, мыслим и говорим, четко и ясно подтверждается нашим осмыслением известного эпикуровского девиза, который гласит: λάθε βιώσας. Используя «правильный немецкий», мы переводим: «Живи незаметно» (для других). Грек же говорит: «Пребывай сокрытым в том, как ты ведешь свою жизнь». Здесь сокрытость определяет характер присутствия человека среди людей. «Сокрытое» и «несокрытое» — это характер самого сущего, а не особенность восприятия и улавливания. Тем не менее и у греков слушание и сказывание имеют основную черту «истины» и «не-истины».

Итак, из сделанных нами немногочисленных ссылок становится, наверное, ясно, сколь решительно и властно в сознании греков область сокрытия и сокрытость, а также само событие сокрытия и сокрытости проникают собою сущее и отношение человека к нему. Если теперь, в свете сделанных ссылок мы еще раз попытаемся осмыслить самое привычное для нас греческое слово с основой λαθ, а именно глагол λανθάνομαι, нам станет ясно, что расхожий и «правильный» его перевод словом «забывать» вообще никак не передает самобытности греческого мышления.

Если мыслить по-гречески, тогда глагол λανθάνομαι означает: я пребываю сокрытым по отношению к обычно несокрытому для меня. Тем самым оно, со своей стороны, сокрыто, как и я в моем отношении к нему. Сущее погружается в сокрытость таким образом, что при таком его сокрытии я пребываю сокрытым по отношению к самому себе. Вместе с тем это сокрытие, со своей стороны, тоже скрывается. Это происходит тогда, когда мы говорим: я позабыл то-то и то-то. Когда мы забываем, у нас не просто что-то выпадает из памяти: само забывание впадает в такое сокрытие, при котором мы сами в нашем отношении к забытому попадаем в сокрытость. Поэтому, заостряя ситуацию, греки употребляют глагол ἐπιλανθάνομαι, чтобы сокрытость, в которую попадает человек, одновременно удерживалась в ее отношении к тому, что через нее ускользает от человека. Вряд ли в одном единственном слове можно еще необычнее помыслить сущность забывания.

В том, как греческий язык вообще удерживает глагол λανθάνειν («быть сокрытым») как «управляющий», а также в истолковании сущности забывания именно через событие сокрытия уже достаточно ясно видно, что в «вот-бытии» греков, то есть в их внутри-стоянии посреди сущего как такового, сущность сокрытия имеет первенствующее значение. Учитывая это, мы скорее начинаем предугадывать, почему истина постигается и осмысляется как «несокрытость». Но если сокрытие столь явно заявляет о себе, то не следует ли и сущность самого известного антонима к «истине», а именно сущность «ложности», то есть ψεΰδος, определять в ракурсе этого сокрытия, даже если в упомянутом антониме и нет корня λαθ -?

Мы только укрепимся в этом предположении, если подумаем, что ложное и неистинное, например, неправильное суждение, представляют собой некий вид незнания, в котором «истинное» положение дел от нас ускользает, причем это ускользание похоже, хотя и не полностью, на «забывание», «забвение», постигаемое греками в ракурсе сокрытия. Вопрос о том, осмысляли ли греки сущность ψεΰδος в смысловом контексте сокрытия, мы сможем решить только тогда, когда прислушаемся к тому, как вообще они выражали свой опыт познания, и на первых порах не будем вникать в то, что именно греческие мыслители говорили о ψεΰδος как таковом.

ПОВТОРЕНИЕ

Τò ψεΰδος как противоположность ἀληθές.

Корневое родство между ἀλήθεια и λανθάνω.

Ссылка на «Одиссею» Гомера (VIII, 93). Ускользание забвения

Итак, мы пытаемся прислушаться к речению Парменида из Элеи — мыслителя, писавшего и мыслившего приблизительно в то время, когда в соседней Посейдонии, потом ставшей Пестумом, строился храм Посейдона. В речении этого мыслителя говорится о богине Ἀλήθεια, чье имя мы обычно переводим как «истина». Благодаря строению всего речения сущность богини «Истины» заявляет о себе в каждом предложении, но особенно явно — в ведущем, где ее имя не упоминается. Поэтому прежде чем приступить к разъяснению отдельных фрагментов, мы должны что-то знать о сущности этой богини; с другой стороны, только в результате основательного продумывания всей «поэмы» царствующая здесь ἀλήθεια предстанет в своей изначально запечатленной форме.

Итак, первым делом мы пытаемся осмыслить имя данной богини (Ἀλήθεια), которое означает «несокрытость». Зная, что в греческом языке «истина» — это «ἀλήθεια», мы, конечно, еще ничего не знаем о ее сущности: ведь мало что можно узнать о коне, зная, что на латыни он зовется equus. Однако если мы переводим ἀλήθεια как «несокрытость» и к тому же пере-водим в соответствии с теми указаниями, которые это слово нам дает, мы расстаемся с одним только словесным обозначением и оказываемся в сфере той сущностной связи, которая целиком захватывает наше мышление. Следуя четырем указаниям, которые дает нам имя Ἀλήθεια, переведенное как «несокрытость», мы в какой-то мере узнаем, как греки мыслили начальную сущность истины.

Во-первых, не-сокрытость указывает на сокрытость. Таким образом, сокрытость властно проникает собою начальную сущность истины.